- 書名:『素晴らしきラジオ体操』

- 著者:高橋秀実

- ISBN: 978-4094181012

- 刊行日:2002年8月

- 発行:小学館文庫

- ページ数:264

- 形態:文庫

朝帰りを頻繁にする不真面目な方は知っているかもしれないが、午前6時半頃、朝もやの煙る公園に老人達(中には若い人もいます)がゾロゾロと集まりだす。

それを見たら、「こんなにたくさんの人がこの時間にジョギングをしているんだ」と思うかもしれないが、その老人達(もちろん若い人も時々います)の多くは一つの場所に向かっている。

その場所の中心にはラジオがドデンと置かれていてそのラジオを中心として同心円状に老人達(若い人も混じっている事があります)が集まっているのである。

なんだ、なんだ、これは?と思う間もなく

「チャンチャカチャカチャカ、チャンチャカチャカチャカ、チャラララララララ、レレレレレ、ポロン」と聞き覚えのある音楽がラジオから流れ出し、老人達(よく見ると若い人もいます)がいっせいにラジオ体操を始めるのだ。

午前6時半に公園に行かなければ絶対に見られないのだが、結構な人数の老人達(しつこいようですが若い人もいます)がいっせいにラジオ体操をやっているのは壮観ですらある。

気になった方は是非近くの公園に午前6時半に行ってみて欲しい、少しでも遅れるとラジオ体操は終わってしまいそこには誰もいなくなってしまうので寝坊しないように。

そんな老人達(ホントウにしつこいが若い人もいるにはいます)のラジオ体操の謎に迫ったのが本書である。

戦前にアメリカから日本に導入されたラジオ体操は戦争、戦後を経て今に至ることになる。

ラジオ体操をしているある男性の一言が非常に重かった、筆者が健康とラジオ体操について聞いたのだと思うのだが、

「ラジオ体操しているから健康で長生きなんじゃなくて、長生きしてしまったからラジオ体操してるんです」

とその人は答えたのである。

非常に読みやすく興味深い本であり、笑いながら読んでいると平易な日本文化論になっている事に気づいた。

ちなみに著者名の読み方は「たかはしひでみね」です。

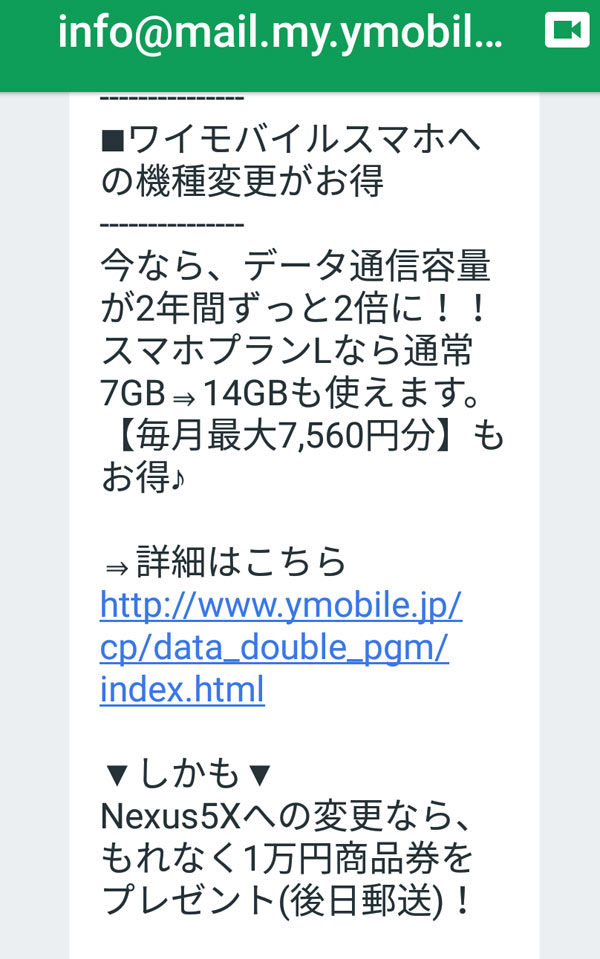

本日(2015年12月18日)の午前中にワイモバイルよりNexus 5のハングアウトに届いたMMSのメール[/caption]

本日(2015年12月18日)の午前中にワイモバイルよりNexus 5のハングアウトに届いたMMSのメール[/caption]