現在所有しているNexus 5をNexus 5Xに機種変できないかを模索していたが、結局キャリアをY!mobileから格安SIMに乗り換えることで月額の支払いを安くしてお茶を濁すことにした。

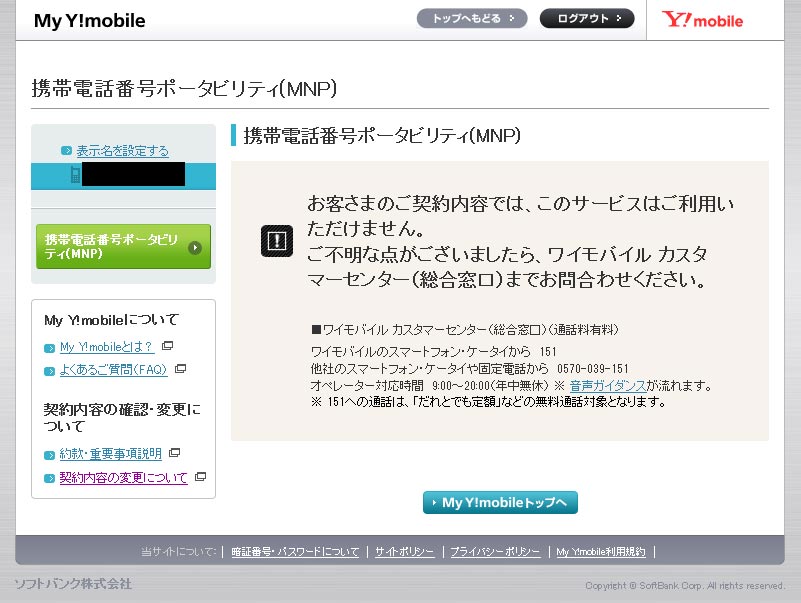

で、電話でMNP予約番号を取得しようとしたら時間外でできなかったので、翌日に職場の近くのY!mobileショップに行ってきた。

遂にMNP予約番号を取得

Y!mobileの店は人気がないからなのか、待たずにすぐにMNP予約番号が取得できた。

次のキャリアはお決まりですか?と販売員に聞かれたので、ネットで申し込む格安SIMにする予定ですと答えた。

彼らもY!mobileの値段が格安SIMには勝てないのは知っているのでそれ以上しつこくは聞いてこなかったが、Y!mobileでSpray 402LGに機種変すると月額が2,980円になりますけどと一応営業をしてきた。

ただ後で調べてみるとこのSpray 402LGはNexus 5の廉価版のような感じ、つまりNexus 5がガンダムならSprayはジム、ガンダムからジムに乗り換える人なんているのか?

つーかNexus 5を2万くらいで下取りした上で月額3,980円くらいでNexus 5Xに機種変できたらMNP予約番号なんて取らなかったのにと思ったがもう遅い。

10分くらいでMNP予約番号を取得した、MNP予約番号というくらいなので、この状態ではまだ解約はされておらず、この予約番号を使って他キャリアで新規契約をした時点で解約となる。

結構いいシステムだとは思うけど、そんなんで手数料取らないで欲しい。

mineoに申し込みしようとしたら

家に帰り、すぐにmineoのホームページより申し込みをしようとしたところ、mineoエントリーパックというのがあって、それに入っているコードを入力するとキャリア(この場合はmineo)への契約事務手数料の3,240円がタダになるということが書かれていた。

そんなの知らんぞ、と思って調べるとAmazonで972円で売っていた。つまりこれを買うと差額の約2,000円分手数料が安くなるということである。

敵もよく考えるな、すぐにお急ぎ便で注文して次の日の夜にこのmineoエントリーパックを手に入れた。

Amazonの箱を開けるとペラペラの紙(冒頭の写真参照)が入っていた、ちょっと気の利いたチラシよりも格が落ちるがプリントパックでは印刷できないレベル、一応専門の印刷業者が刷ったチラシだろう。

原価はおそらく5円くらいか、中国で10万枚くらい刷ればせいぜい10万円というところか、なので原価は1円くらいかもしれない。

これをほぼタダでAmazonに卸して、というかタダでAmazonに置いてもらって売れたら何パーセントかがAmazonに入るのだろう。

大体972円の30%というところか、だからAmazonはこの紙が売れるだけで300円くらいは儲かり、お急ぎ便だと送料も儲かるという仕組みか。

このエントリーパックを買うお客さんはほぼmineoに入るのを決めているお客さん、で、そのお客さんはmineoに入るのを止めてもお客さんが972円損するだけ、うーんうまい。

mineoは10万くらいの投資で、見込み客に金を払わせて、さらにその客を囲い込むという巧妙な戦法を取っているのだ、ってちょっと脱線した。

つまりその作戦に乗っかって私もエントリーパックを買ったわけである。

でも、このペラペラのエントリーパックのどこにも契約事務手数料がタダになるとは書いていない、Amazonの購入ページには書いてあるので大丈夫だとは思うが、このエントリーパックに何も書かないことによって色んなキャンペーンを展開できるということなのだろう。

契約事務手数料タダのキャンペーンが、次の日にSIMカード2枚あげますキャンペーンになっても、端末タダであげますキャンペーンになっても大丈夫なのだ。

うーん、うまい、っつーかキャンペーンの内容くらい書けよ。

mineoに申し込み完了

エントリーパックに入っているコード、MNP予約番号、クレジットカードの情報を入力し、本人確認書類の画像をアップロードしてmineoへの申し込みは完了した。

mineoでの契約プランは下記の通り。

Dプラン デュアルタイプ パケット制限(1GB)(\1,620[税込]/回線・月) ・SIMカード:nanoSIM ・ユニバーサルサービス料(\2[税込]/月)

Nexus 5はmicro SIMだが、今後スマホを買い換えることを考えるとnano SIMのほうがいいと思ったのでnanoを選択した。

nano→micro変換アダプタが数百円で買えるのでそれを使う予定だ。

あとはmineoのSIMカードが届くのを待つばかり。

10日くらいかかると書いてあったので、それまで静かに待とう。

連載終了 「NEXUS 5Xが欲しいけど」バックナンバー

- 「理想と現実」

- 「Nexus 5のままでいいのか?」

- 「Nexus 5、Nexus 6、Nexus 5X、Nexus 6Pのスペック比較してみた」

- 「Android6.0は何が変わった?フォントだよ!」

- 「Y!mobileでの月額料金が決定・・・」

- 「買わないことにした」

- 「買わないことにしたけど、欲しくなる」

- 「(Nexus 5Xが買えない)Nexus 5ユーザーに送るNexus 5Xとのスペック比較」

- 「さよならY!mobile」

- 「やっぱりさよならY!mobile」

- 「欲しい端末が出てきた?けど」

- 「ついにMNP予約番号をって、取れないじゃん・・・」

- 「MNP予約番号を取得!そして格安SIMに申し込んだ」

- 「格安SIMに乗り換え完了、Nexus 5をしばらく使う予定」

- 「Nexus 5の後継機はAcer Liquid Z530に」(番外編)