アーモンドアイは安田記念を勝つとあとが無くなる

楽しい活字中毒編集人

凱旋門賞への挑戦が白紙になったアーモンドアイが6/2(日)の安田記念に出走する。

去年のジャパンカップのスーパーレコードでの勝利と今年のドバイターフでの勝利で、芝の中距離クラスでの世界最強馬である可能性は非常に高くなった。

中距離(1600-2000)では世界トップクラスの実力を持つ日本馬の中で最強であるのは自明なので、自動的に世界最強であると思った競馬ファンは多いはずだ。

もちろん今年引退してしまったオーストラリアのウィンクスも中距離ではかなりの実力だったはずなので、実際のところは世界最強馬の一頭というのが妥当な評価ではあるものの、やはりジャパンカップでの勝ちっぷりを見てしまった日本のファンの評価は相当に高い。

日本の軽い馬場でレースをしさえすればウィンクスとエネイブルにも負けないとも多くのファンは思っているだろう。

近年の日本の中距離のエースであったモーリスやジャスタウェイに肩を並べていると考えているファンも多いだろう。

つまり、アーモンドアイは世界一を取れる実力を持った日本馬であるという認識を多くの日本のファンが持っているということだ。

何故ドバイターフを使ったか

話はさかのぼるが、何故凱旋門賞を目指すアーモンドアイが凱旋門賞と同距離であるドバイシーマクラシックを使わずに600メートルも短いドバイターフを使ったのだろうか。

凱旋門賞と同じ芝2400メートルを使うのが普通じゃないのかよと。

アーモンドアイの父はスプリンターのロードカナロアであり、距離不安は去年のオークスのころにも囁かれていた。

さらに2400メートルのジャパンカップを勝っているが、それは斤量が軽い3歳時のものであり、かつ当日は超高速馬場であった。

スタミナが要求される展開ではなかった可能性も高い。

つまりドバイの2400では負けると陣営が判断したからなのだろう。

とすると、ドバイターフ勝利後の凱旋門賞の断念は規定路線ではなかったのか、と穿った見方もしたくなる。

好意的に捉えると、ドバイターフで圧倒的な強さを見せつけない限り凱旋門賞は断念するというストーリーだったのかもしれない。

ドバイターフの勝ちっぷりは期待したほどではなかったなと、私は感じた。もちろん期待値が高すぎる故の感想なのだが。

安田記念は引退レースになる?

凱旋門賞を断念したアーモンドアイ陣営が目標としたのは、東京芝1600メートルの安田記念である。

やっぱりと思いつつも、残念という気持ちも大きい。

中距離が得意なら、1600メートルを使うのは当たり前である、さらに東京コースへの適正は非常に高そうである。

しかしアーモンドアイはすでに芝での中距離世界最強(ドバイターフを勝った)のはず、その馬が安田記念を勝ってもプラスになるものはあまり多いとは思えない。

喜ぶのはアーモンドアイの馬主であるシルクレーシングの会員達くらいなのではないか。

わざわざ取りに行くレースではないだろう、というのが外野にいる私の感想である。

さらにここで負けてしまうと、中距離最強にケチがつくので秋の天皇賞・秋かマイルCSを使わなくてはならなくなるが、天皇賞もマイルCSもそこまでほしいタイトルじゃないだろという感じがする。

秋には凱旋門じゃなくてもヨーロッパのGIを2つくらい勝ってくれないとファンとしては納得できない。

さらに安田記念に勝つと、もう国内のレースはわざわざ勝つ必要が無くなる。

勝ったらすごいなというレースはアーモンドアイが勝ったことのない中山で開催される年末の有馬記念くらいであろう。

ただ、有馬記念は2500メートルなので若干距離が長い。

だとすると、アーモンドアイ陣営は安田記念を引退レースにしてしまう可能性もある。

凱旋門賞以外のレースで世界最強のタイトルが取れないのであればもう走る必要はなくなるという見方もできる。

アーモンドアイの取るべき路線

このままだと安田記念を勝つか負けるかして、秋に国内で1戦か2戦して引退というのが考えうる最良(最悪?)のケースなような気もしてくる。

- このままだとこうなりそう

- 秋

- 天皇賞・秋

- ジャパンカップか有馬記念で引退

- 秋

エネイブルを破れるかもしれない馬がそんな終わり方ではまったく楽しくない、実現は難しいかもしれないがアーモンドアイが取るべき路線を何個か提案してみる。

まず芝中距離最強なので、違う距離に挑戦してみる案である

短距離路線

- 夏

- アイビスサマーダッシュ

- 秋

- スプリンターズS

- 香港スプリント

- 夏

長距離路線

- 秋

- コーフィールドカップ(オーストラリア)

- メルボルンカップ(オーストラリア)

- 秋

アイビスサマーダッシュ出走は新潟直千好きの私にとってはかなり熱い、そのままスプリンターズSと香港スプリントを勝てば短~中距離世界最強と言ってもまあいいかなという感じである。

秋にオーストラリアに行ってコーフィールドカップとメルボルンカップを勝つというのも熱い。

ただ、メルボルンカップ挑戦は短距離路線より可能性は低い気もする。

そうなると全くの別路線も面白い。

ダート路線

- 春

- 帝王賞(安田記念はキャンセル)

- 秋

- ブリーダーズカップ(アメリカの)

- 春

障害路線

- 春

- 東京ジャンプステークス(安田記念はキャンセル)

- 秋

- 東京ハイジャンプ

- 中山大障害

- 春

アメリカのブリーダーズカップに挑戦というのもかなり熱い、さらに障害でオジュウチョウサンに挑戦するというのもいい。

でもこの可能性はメルボルンカップ挑戦よりもっと低いだろうな、ダートや障害が未経験なのにそれをやらせるようなことをしないだろう。

あとは日本に世界最強馬を呼んでしまうというのも面白いかもしれない。

天皇賞・秋かジャパンカップか有馬記念にエネイブル他を呼んで、アーモンドアイがそれを破るというのもいい。

たとえば毎日王冠と京都大賞典に10頭くらい強い外国馬を呼んで、上位の外国馬たちを天皇賞→ジャパンカップ→有馬記念に出走させるというのはどうか。

でも凱旋門賞に重なっているからたぶん難しい、だったら香港と協力して香港カップに呼んでもらうのはどうか、アーモンドアイも香港なら近いから行きやすいのではないか。

日本で面白いレースが見たい

凱旋門賞断念の報道を見るたび毎回思うのが、本気で取る気あるのか?

ということである。

日本ダービーであれば、出るチャンスを得るためになりふり構わずトライアルレースやトライアル以外のオープン戦や条件戦を何個も使って必死にダービー出走にこぎつけようと頑張っているのに、何故か凱旋門賞になると国内の前哨戦で少し負けたりするだけで陣営は凱旋門賞断念を発表する。

今回のアーモンドアイも毎年の凱旋門賞断念と全く同じニオイがする。

出走しなきゃ勝つチャンスはゼロなのであり、出走すればチャンスはある、だからホントウに「勝ちたい」のであれば、前哨戦で負けようが何しようが出走すればいいのである。

さらに同時に5頭くらいの日本馬を出して集団で勝ちに行けばいいのである。

最強馬を1頭だけ連れて行って、それでさらっと勝とうなんてのは甘いのではなかろうか。

戦艦大和1隻だけでは戦況は逆転しなかったではないか、適正のありそうな馬を大挙して連れて行って勝ちに行けばいいのだ。

つまり、それをしないということは凱旋門賞のタイトルが欲しいわけではないのではないか?と疑ってしまう。

たぶん「日本製」の最強馬を一頭だけ連れて行って、その馬が軽く欧州馬をいなすというのが見たいだけなのではなかろうかと思ってしまう。

今はドバイミーティングもあるし、ペガサスワールドカップもある。

競馬の世界は賞金が多ければ多くの強い馬が集まるので、賞金額の高いそちらの方が世界最強なのではないか?とも私は思う。

でも、ホントウのところ、私は日本で世界最強馬の決定戦を見たい。ということは以前の投稿でも書いた。

世界最強馬を決めるレースを日本に作るとしたらそれはすでにあるジャパンカップなのではないのか?と思う。

日本競馬は数十年かかって日本馬のレベルを世界最強の近くまで押し上げて来たわけで、その馬たちが走っている日本国内レースのレベルが低いわけはない。

ただ、少し馬場が軽いだけだ。

であれば、ジャパンカップ開催時は少し芝を重めにするとかいう処置をとってもいい。

賞金増額とか、距離を2000メートルにするとか、勝ったらディープインパクトがヨーロッパとかアメリカまで行って種付けしてくれる権利をあげるとか。

あと、国別対抗戦みたいにしてすごい数の馬を世界から呼んじゃうとか。

アイディアはいろいろあると思う。

世界最強馬はやはり海外じゃなくて地元で見たい。

Android端末内のTermuxからその端末自体にadb接続する

楽しい活字中毒編集人

USBケーブルを全く使わずにAndroid端末とPCをadb接続する(LineageOSかroot化が必要)

谷川ハジメ

Youtubeを見ながらだと開発が非常にはかどらない

楽しい活字中毒編集人

タイトルの通り、Youtubeを見ながら開発(プログラミングとか)をするとホントウに全く驚くくらい前に進まないことが判明した。

以前よりその疑いが濃厚だったのですが、本日それが事実であることが判明したことを報告いたします。

会社から帰ってきてからプライベートでの開発を夜の暗い部屋でやっているのだが、ノートPCの狭い画面の右側をYoutube、左側をSublime Textにして作業をしているのだが何故か目は右側のYoutubeばかり追ってしまう。

ラファエルがどうしたとか、またHikaruが炎上したとか、あ、あのバンド新しいMV公開したんだ。

とか、開発には関係ないよね。

頑張れ、ラファエル、じゃなくて俺。

GNU Screenで起動時にウィンドウを複数開き、それぞれでコマンドを実行する方法

谷川ハジメ

おい、青年、姓名判断が流行っているのか、そうなのか

楽しい活字中毒編集人

今ちまたでは姓名判断が流行っているはずです。

そう、ホントウに流行っているのです。

先日、井の頭線に乗っていたところ、私の前に立っていた青年はFacebookと姓名判断のサイトを交互に開きながら、Facebook上の自分の友人と思われる人たちの名前をコピーして姓名判断サイトの入力欄に自分の名前(と思われる)と一緒に貼り付けて検索するということをずっとしていた。

で、私はそれが面白くてずっと後ろから見ていた。

だって丸見えなんだもん。

見たところ10代後半から20代前半の彼はおそらく大学生、大学のゼミの友人と自分との相性を調べているようだった。

たぶんゼミの人間関係で苦労しているのだろう。

ただ、それやってるヒマあったら君がしょってるリュックがおじさんにガンガン当たってるんだから前に持って欲しかったけど、気づかなかったってことはたぶん君と私との相性は最悪なんだろうよ。

違う日、私はまた井の頭線に乗っていた。

まあ通勤に使っているので毎日乗ってます。

今度は違う青年(最初の青年よりはちょっと年齢が上でたぶん20代後半)が私の前に立っていたのだが、彼も前の青年と同じく色んなアプリを開いたり閉じたりを繰り返していた。

落ち着けよと思っていると、私にもその内容が見えた。

だって丸見えなんだもん。

彼はLINEと姓名判断のアプリを交互に開いていた。

君も姓名判断か、流行っているのか姓名判断。

なんだその赤いマスクの怪しいおじさんは、赤いマスクのおじさんが姓名判断するのか。

その赤いマスクのおじさんよりも、青年の背負ってるリュックにガンガン当たられているおじさんを心配してくれ。

おそらく、今ちまたでは姓名判断が流行っていて、その姓名判断を流行らせているのは赤いマスクのおじさん、で井の頭線に乗る時のラッキーアイテムはリュックなんだよ、たぶん。

そういうことか。

うまく説明ができない

楽しい活字中毒編集人

もうこの時点でそうなんだけど、ブログ書いてて伝えたいことがうまく説明できない。

実は伝えたいことがないのかもしれないけど、書きながらつまらないなと思ってしまい、もうなんでだ。

youtube見ながら書いているからなのか。

酒飲んで書けば面白くなるのか。

最近は酒飲むのも、ひと月に数回だし、ビール毎日飲みたいし、日本酒を1年くらい飲んでないから日本酒も飲みたい。

生活に大きな不満とか、大きな感動とかがなくなったからなのか。

おじさんになるっつーのはこういうことなのか。

おやすみなさい。

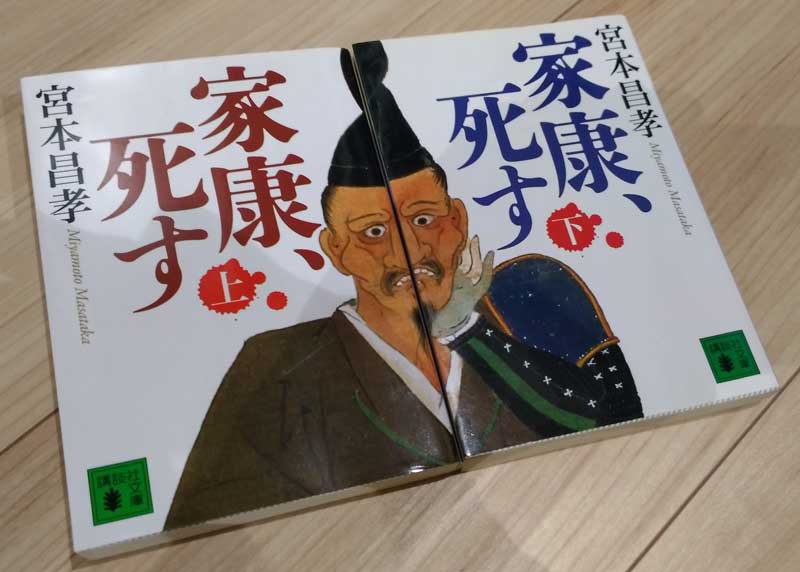

宮本昌孝版影武者徳川家康 『家康、死す』

楽しい活字中毒編集人

- 書名: 『家康、死す』(上・下)

- 著者: 宮本昌孝

- ISBN: 978-4062777186(上)、978-4062777193(下)

- 刊行日: 2014年1月15日 第1刷

- 価格: 各660円(税別)

- 発行: 講談社文庫

- ページ数: 355(上)、318(下)

- 形態: 文庫

本作の主人公は『影武者徳川家康』と同じ、世良田二郎三郎。

隆慶一郎の『影武者徳川家康』では家康は関ヶ原の合戦中に殺されたが、本作の家康は松平姓から徳川姓への改姓後にいきなり殺される。

『影武者徳川家康』では家康の身代わりになる世良田次郎三郎(二郎三郎)だが、本作では家康の側近として家康暗殺後に家康に瓜二つの異母弟である恵最を身代わりとしてかつぐ言わば影武者の黒幕的な立場である。

本作の敵役は家康を殺して、傀儡の恵最をその身代わりとして送り込んだ徳川家臣団の誰かである。

隆慶一郎の作品の主テーマは、異論はあるだろうが「自由」と「友情」。

宮本昌孝の作品の主テーマは、これも異論はあるだろうが『ふたり道三』に代表されるように「運命」と「恨み」。

『影武者徳川家康』の世良田二郎三郎は「自由」になりたい自分の気持ちと、「友情」の間で煩悶する。

『家康、死す』の世良田二郎三郎は恵最を家康の身代わりにせざるを得なかった「運命」に対する後悔と、黒幕に対する「恨み」の間で苦しむ。

隆作品に比べると宮本作品の方が暗いのだが、宮本作品は登場人物の情念みたいなものがぐっと迫ってくる。

宮本昌孝の代表作は『ふたり道三』と『剣豪将軍義輝』で、とにかくすごくいい。

で、翻ってこの作品であるが、思いのほか短い。

出てくる有名な合戦および事件は、金ヶ崎の退陣、姉川の合戦、三方ヶ原の合戦、長篠の合戦、そして信康事件である。

本能寺の変、小牧・長久手の戦い、北条征伐、関ヶ原の合戦、大阪の冬の陣と夏の陣などのいわゆる徳川家康が主役の戦いおよび大事件は出てこない。

金ヶ崎から長篠に至る合戦の主役は織田信長であり、家康はあくまでもおまけ・脇役である。

本能寺の変の時の「神君伊賀超え」がクライマックスになるかとも思っていたのだが、本作のクライマックスは三方ヶ原の合戦と信康事件である。

何故信康が殺されなくてはならなかったのかが、『家康、死す』においてはかなり明確に描かれている。

宮本昌孝の作品は読むたびに「短いな、もっと読みたいな」と思うのだが、本作は信康事件が終わると、数ページで物語が終わってしまう。

やっぱり短すぎる。

世良田二郎三郎は死なずに大阪の陣までは生きていてほしかった、世良田二郎三郎の生存バージョンを書いてくれないだろうか。